Володько, Людмила. Фронтовые дороги Павла Трошкина [Симоновские чтения-2017] / Людмила Володько // Веснік Магілёва — 2017. — 29 ноября. — С. 9 ; 6 декабря. — С. 10.

28 ноября исполняется 102 года со дня рождения К. Симонова. Константин Михайлович — первый летописец обороны Могилева. Он рассказал о подвиге защитников города, а Павел Трошкин своими фотографиями привнес наглядное доказательство этого подвига. Это он, советский военный фотокорреспондент Трошкин вместе с Симоновым в ночь с 13 на 14 июля 1941 г. был на Буйнич-ском поле, увидел и заснял уничтоженную в большом количестве технику врага. 19 июля в газете «Известия» был напечатан очерк «Горячий день». Советские люди увидели: непобедимые части вермахта, покорившие многие страны Европы, можно успешно бить.

Встреча с войной

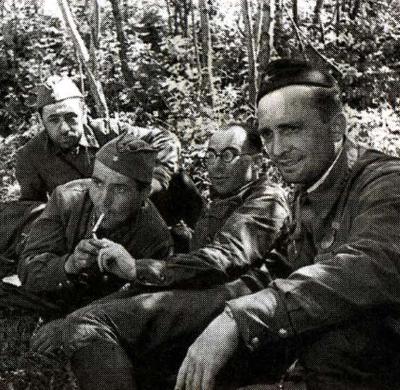

В Могилев Трошкин прибыл в конце июня, Симонов в Могилеве был уже с 28 июня. Константин Михайлович вспоминал: «Я приехал из типографии в лесок, где стояла редакция, и там узнал, что мы вместе со штабом фронта должны переезжать куда-то под Смоленск. Здесь же, в леске собрались только что приехавшие из Москвы Сурков, Кригер, Склезнев, Трошкин, Белявский и, кажется, Федор Левин». (В тексте здесь и далее приведены сведения из книги-дневника К. Симонова «Разные дни войны» и из других источников).

По указанию ГКО штаб Западного фронта 3-4 июля переместился в район Смоленска (Гнездово). «Редакция фронтовой газеты погрузилась на машины и целой колонной двинулась на Смоленск».

Ехали в тыл. Здесь Трошкину довелось снимать испуганных людей, глаза которых спрашивали: «Где немцы? Придут ли сюда? Может быть, пора уходить?» Снимал беженцев, которые шли от западной границы. Снимал все, что было в этой июльской пыльной жаре, неразберихе, путанице, где витало ощущение огромного горя, которое обрушилось на страну.

Из Смоленска Симонов, Сурков, Трошкин, Курганов и водитель Боровков поехали на стареньком «пикапчике» по направлению к Борисову. По слухам, где-то там дралась Пролетарская дивизия. На дороге Орша-Шклов было «бешенное движение. Двигались целые колонны грузовиков и очень много легких танков».

Перед лесом тысячи крестьян рыли огромный противотанковый ров. Трошкин заснял людей за работой. На опушке размещался штаб 73-й дивизии, еще необстрелянной, но полностью укомплектованной и хорошо вооруженной. Пока корреспонденты разговаривали с красноармейцами «Трошкин стал снимать бойцов за чтением газет, которые мы привезли из редакции. Я впервые с удивлением видел, как работает фотокорреспондент. До сих пор я наивно представлял себе, что фотокорреспондент просто-напросто ловит разные моменты жизни и снимает. Но Трошкин по десять раз пересаживал бойцов так и этак, переодевал каски с одного на другого и заставлял их брать в руки винтовки».

О Пролетарской дивизии здесь знали мало, она входила в состав армии, которая воевала где-то впереди. Пока выясняли обстановку, возились со съемкой, стало вечереть. Заночевали в лесу, в расположении штаба. Наломали еловых веток, прикрылись плащ-палатками и легли рядом с «пи-капчиком».

Рано утром выехали в сторону Борисова. Километров через 70-т у церкви заметили три тяжелых орудия, чуть дальше — разбитую батарею. В редком лесу увидели военных, свернули к ним. Там был хаос, весь лес в воронках: недавно закончилась бомбежка. Узнали, что части Пролетарской дивизии впереди, но они отступают.

«Мы снова выехали на шоссе. Сурков благоразумно советовал не ехать дальше, не выяснив, что происходит там, впереди. Я и Трошкин спорили с ним. Не потому, что мы были такие храбрые: очень уж тошно было возвращаться назад без всякого материала. Кроме того, мы с Трошкиным еще питали тогда наивное представление, что раз мы едем вперед, значит, видимо, впереди штаб дивизии, потом штаб полка, а потом уже передовые позиции. Нам казалось, что все это представляет собой несколько линий, которые нам нужно проехать, прежде чем столкнемся с немцами».

В воздухе периодически крутились немецкие самолеты. Несколько раз пришлось выскакивать из «пикапа» и бросаться на землю. Проскочили мост через речушку Бобр. Саперы что-то хотели нам сказать, не успели. Километров через пять, справа у дороги увидели рядом с мотоциклом комдива с полковником. Поздоровавшись, комдив «после паузы добавил: — Убирайтесь-ка отсюда поскорей к …». Мы сели в машину, повернули, проскочили через мост под удивленными взглядами тех же саперов и остановились в километрах трех за мостом, у колодца… И только теперь почувствовали, что выбрались из какой-то беды».

В Смоленск возвратились к вечеру, а на следующий день отправились в район Краснополья. Здесь было тихо, только слышался грохот канонады где-то на Днепре. И хотя фронт был еще далеко, по всем дорогам двигались бесчисленные беженцы. Под вечер добрались до штаба дивизии, которую искали. Было абсолютно тихо. Бойцы отдыхали после боев, в дивизии ждали пополнения…

Возвращались теми же дорогами, в общей сложности проехав километров 800-т. Симонов позже вспоминал: «После всего увиденного и пережитого за две недели — не в смысле физической опасности для меня самого, а в смысле моего душевного состояния — у меня было такое чувство, что ничего тяжелее в жизни я не увижу».

В Москве сдали материал и получили новое распоряжение, «съездить в 13-ю армию под Могилев; по сведениям штаба фронта, где-то там высадился немецкий десант, который сейчас успешно уничтожают».

Новое задание

Симонов, Трошкин, Кригер, Белявский в эту поездку отправились на том же редакционном «пикапчике» — через Смоленск, Рославль, Пропойск. В Пропой-ске заночевали на полу в церкви. В середине дня 11 июля подъехали к Днепру. Дорога была пустынной, над ней часто летали одиночные немецкие самолеты. В гуще прибрежного леса увидели части, замаскированные от немецкой авиации. Там же находился штаб дивизии, входившей в состав 63-го корпуса. Корпус стоял передовыми частями по берегу Днепра слева и справа от занятого немцами Рогачева. Из штаба корреспондентов проводили в 467-й стрелковый полк 102-й стрелковой дивизии, которая была соседом корпуса справа.

Было затишье, погода была солнечная. Командир полка Шалва Григорьевич Кипиани угостил корреспондентов, разговорились. Полковник сказал, что позавчера был интенсивный бой. Бойцы сбили неподалеку немецкий самолет. «Трошкин снял полковника и комиссара полка. Полковник — в кителе, с автоматом, в новенькой каске, огромный, монументальный — сидел на складном стуле и держал на коленях большую карту».

Поехали к самолету. Он стоял километрах в десяти на опушке леса. «Самолет был совершенно цел. Кажется, в нем были перебиты только рулевые тяги, да было несколько пробоин в плоскостях. Летчики, очевидно, убежали в лес. В самолете все было на месте: часы, фотоаппараты».

Вернулись в Пропойск. Там уже было тревожно, днем город бомбили, окна в домах были тщательно затемнены. Переночевали в гостинице. Рано утром выехали в Могилев, где, «по нашим сведениям, стоял штаб 13-й армии. В Могилев можно ехать в объезд через Чаусы или лесами, мимо Быхова, вдоль Днепра. Это был более короткий путь, и мы выбрали его. Дорога была абсолютно пустынна, мы так и не встретили на ней ни одного красноармейца. Как потом оказалось, мы проскочили эту дорогу за несколько часов до того, как немцы переправились через Днепр и перерезали ее…»

В Могилев приехали около часу дня 12 июля. Город уже был другой, в нем было пустовато, на перекрестках стояли орудия. От начальника гарнизона И. П. Воеводина узнали, что штаб 13-й армии переехал в Чаусы. Решили не ехать в штаб, который, как им казалось, находился в тылу, а проехать на север, к Орше.

Километров через 40 навстречу стали попадаться летевшие с «бешенной скоростью машины». Из встречной машины крикнули: «Там немецкие танки!» Впереди стали рваться снаряды. «Мы развернулись и поехали по шоссе назад, мимо поставленных в кюветах противотанковых орудий, которые издали казались кустами, так хорошо были замаскированы».

На шоссе корреспондентам встретился начальник оперативного отделения штаба 110-й дивизии Федор Тимофеевич Ковтунов. Он проводил в штаб дивизии, где их встретил командир штаба Василий Андреевич Хлебцев. Он с горечью рассказал корреспондентам, что на правом фланге один батальон уже повоевал с немцами и понес большие потери.

«Даже и здесь тогда еще не понимали, что это прорыв. И принимали разведывательные части немцев, двигавшихся в разных направлениях впереди главных сил, за десантные группы. На самом деле 12-го числа днем, когда мы оказались там, немецкие 10-я танковая и 29-я моторизованная дивизии передовыми частями прорвались уже на 50 километров к востоку от Днепра и перерезали железную дорогу Орша — Кричев».

Позади штаба метрах в трехстах стояла батарея тяжелой корпусной артиллерии «и с небольшими промежутками, через наши головы гвоздила куда-то на сторону Днепра». Через некоторое время «с небольшим перелетом сзади нас разорвался первый немецкий снаряд». Бомбежка продолжалась около двух часов. Немцы били не по штабу, а по неудачно поставленной артиллерии. И все это время все прятались в окопчиках и маленьких щелях, отрытых в лесу. «К счастью, во всем набитом людьми лесу оказалось только несколько раненых».

Дело шло к вечеру, корреспонденты только собрались отъехать, «как началась близкая и частая стрельба из мелкокалиберных орудий, а вслед за этим пришло телефонное донесение: немецкие танки — в четырех километрах от штаба на шоссе и правее его». Было приказано всем разобрать гранаты и бутылки с бензином. Донесения шли все тревожнее, последнее — танки в 800 метрах от штаба. Но вдруг стрельба стихла, и в штаб сообщили, что танки отбиты и повернули назад.

Ночевать уехали в другой лес, где размещалась дивизионная газета. Утром вернулись. «Белявский и Кригер вместе с «пикапом» остались в штабе, чтобы собрать материал, а мы с Пашей Трошкиным и старшим батальонным комиссаром на его машине двинулись вглубь леса, к лесистым высоткам, по которым вдоль берега Днепра проходила линия обороны дивизии».

Попали в батальон, он занимал кусок крутого подъема, по гребню которого были отрыты прочные окопы полного профиля. «С холма была видна только лесистая лощина впереди. В поле зрения — густой лес, и сам берег Днепра отсюда совершенно не виден. Как, занимая эти позиции, батальон мог помешать переправе немцев через Днепр, я не понял». Что происходило правей, в батальоне не знали. Направились в соседний батальон, но он уже был переброшен правей к шоссе.

Возвратились в штаб, там встретили разведчиков и еще два десятка человек, присоединившихся к ним из 53-й дивизии 443-го стрелкового полка, вышедших из окружения с боями. Этим небольшим отрядом, состоявшим из врача, санитаров, хлебопеков, сапожников и других тыловых людей, командовал начальник АХО полка.

Пока разговаривали с красноармейцами, Трошкин их снимал. Едва закончил, как по лесу снова стала бить артиллерия. И снова пришлось прятаться. После налета в штабе встретили комиссара 61-го корпуса И.В. Воронова. Поговорив с ним, узнали, что штаб корпуса — в двух километрах, и что самое интересное происходит в их левофланговой 172-й дивизии, обороняющей Могилев.

Фотодокументы подвига защитников Могилева

В штаб 172-й дивизии добрались к вечеру. Утром шоссе было совершенно цело, а сейчас было разбомблено немцами, на обочине валялись искореженные обломки грузовиков. От комиссара дивизии Леонида Константиновича Черниченко, узнали «что лучше всего в дивизии дерется полк Кутепова, занимающий позиции на том берегу Днепра и обороняющий Могилев».

«Узнав, что в полку Кутепова подбито и захвачено много немецких танков, (Трошкин) торопил меня. Он еще в самом начале поездки сказал, что не вернется, пока не снимет разбитые немецкие танки. По газетным сообщениям, число их давно перешло за тысячу, а снимков пока не было. Жгли и подбивали их много, но при отступлении они неизменно оставались на территории, занятой немцами».

В два часа ночи с 13 на 14 июля корреспонденты в сопровождении политработника Миронова прибыли в полк Кутепова. «После того как в землянке проверили наши документы, мы снова вышли на воздух. Ночь была холодная». Кутепов около часа рассказывал о нарытых оборонительных сооружениях, о том, «как трудно было сохранить боевой дух в полку, не дать прийти в расхлябанное состояние, когда его полк оседлал это шоссе и в течение десяти дней мимо него проходили с запада на восток сотни и тысячи окруженцев — кто с оружием, кто без оружия. Пропуская их в тыл, надо было не дать упасть боевому духу полка».

Корреспонденты легли спать прямо возле окопа. «Спали, наверное, минут пятнадцать. Потом началась ожесточенная ружейно-пулеметная трескотня. Мы продолжали лежать. Так устали за день, что лень было двигаться. Трескотня то утихала, то снова усиливалась, потом стала сплошной и слышалась уже не слева, там, где началась, а справа… Как потом выяснилось, немцы ночью производили разведку боем».

Когда рассвело, в сопровождении комиссара полка В.Н. Зоб-нина корреспонденты вышли на передний край обороны, который «тянулся вдоль лесной опушки; лес был низкорослый, но густой. Впереди расстилалось ржаное поле, а за ним шел большой лес. Там были немцы, и оттуда они вели атаки. Слева железнодорожное полотно, за ним пустошь, за ней шоссейная дорога. И железная дорога, и шоссе шли перпендикулярно позициям полка. Впереди, на ржаном поле, виднелись окопчики боевого охранения». Перед передним краем была видна часть сожженных танков, пониже, в лощине, метрах в 50-ти было еще несколько танков.

На командном пункте 3-го батальона Трошкин снял командира капитана Д.С. Гаврюшина. Затем, несмотря на предупреждение Гаврюшина, что «во ржи могут немцы сидеть, автоматчики», направился в сопровождении к танкам. «Сначала у меня не возникло никакого желания идти вперед и присутствовать при том, как Трошкин будет на виду у немцев снимать танки. Но когда Трошкин с лейтенантом уже ушли, мне тоже вдруг захотелось поближе посмотреть эти танки. Я сказал об этом Гаврюшину, и мы пошли с ним вместе. Ход сообщения кончился у окопчиков боевого охранения, танки теперь были метрах в двухстах. В этом месте их было семь, и они стояли очень близко один от другого. Мы вышли из хода сообщения и пошли по полю. Сначала низко пригибаясь, и когда подошли к танкам, то Трошкин их тоже сначала снимал, сидя на корточках, но потом он нашел в одном из танков немецкий флаг и, заставив красноармейцев залезть на танк, снимал их на танке, рядом с танком, с флагом и без флага, вообще окончательно обнаглел».

Чтобы немцы не утащили танки ночью, их подорвали, и часть содержимого машин была разбросана кругом. В числе прочего

барахла валялась целая штука коричневого сукна. А рядом с нею дамские туфли-лакирашки и белье. «Трошкин снял это, а я потом описал: — Кажется, это был один из первых документов о мародерстве немцев».

Симонов направился в роту лейтенанта Михаила Васильевича Хорошева поговорить с людьми, а Трошкин остался у разбитых танков. «Было по-прежнему тихо. Вдруг раздалось несколько пулеметных очередей. Над полем крутился «мессершмитт». Когда вернулся Трошкин, оказалось, что эта стрельба имела к нему прямое отношение. Он начал снимать вторую группу танков, и над ним появился этот «мессершмитт» и начал обстрел с бреющего полета. Трошкин залез под танк и отсиживался там, пока немецкому летчику не надоело, и он улетел».

Весь этот день корреспонденты находились в полку Кутепова. «Трошкин заснял командира, комиссара и начальника штаба. Все они просили его отпечатать снимки и послать их не сюда, к ним, а в военный городок их женам…»

На волосок от смерти

Из штаба полка корреспонденты заехали в артиллеристский полк к Ивану Сергеевичу Мазалову. В воспоминаниях Симонова есть короткая запись их разговора. «Пока есть снаряды, немцам в Могилеве не быть. Пехота довольна. Заявки пехоты выполняем за редким исключением, как, например, вчера: идут два танка и два взвода пехоты. Я говорю: по танкам портить снаряды не буду. Если и прорвутся, не будет беды, бутылками забросаем. А по пехоте дадим. И дали шрапнель!»

Вечером заехали в штаб 172-й дивизии за Кригером и Белявским и поехали в штаб корпуса. Там комиссар 61-го корпуса Воронов посоветовал немедленно ехать в Чаусы и в Смоленск. Видя удрученный вид этого человека, корреспонденты почувствовали, что он хочет им что-то сказать, но не может, решили послушать его совета и свернули с шоссе на Чаусы. На Чаусском шоссе творилась неразбериха. Была слышна стрельба орудийная и пулеметная. Впереди шел бой. Встретили красноармейцев, вместе с ними заняли оборону.

«Гранат на всех у нас было только три штуки. Был один ручной пулемет, один «максим» и десять винтовок. Посоветовавшись, решили, что с таким вооружением против двух танков, стоявших на открытом месте, идти бессмысленно, и стали ждать, когда вернется Кригер, посланный за противотанковой пушкой». Невидимые за деревьями танки прошли совсем близко. Кригер вернулся часам к девяти вечера и сообщил, что на месте, где должно было быть противотанковое орудие, его не оказалось.

Вернулись в Могилев. Ночью побывали в штабе 172-й дивизии и в могилевском гарнизоне.

«Сейчас мы окончательно почувствовали, что и разговор бригадного комиссара в корпусе, и то, как с нами говорил Черниченко, явно желавший нас спровадить из дивизии, и то, как с нами говорил сейчас начальник гарнизона, — все это звенья одной цепи; произошло что-то, еще неизвестное нам, большое и труднопоправимое, и людям не до нас».

Ночевать вернулись в лес, где стоял штаб дивизии, но все было пусто. Улеглись на землю рядом с «пикапом» и проспали до утра. Утром снова выехали в строну Чаус. Было слышно, как слева и справа, уже на этой стороне Днепра бухала артиллерия. Свернули на проселочные дороги и, руководствуясь картой, поехали от деревни к деревне.

Дорогами отступления

К Чаусам ехали кружным путем, по пахотным полям, пролесками, через наполовину пересохший ручей. На подъезде к Чаусам мост проскочили уже под свист осколков. В Чаусах была паника, еще недавно считалось, что город находится в глубоком тылу.

Выбравшись из Чаус, попали на командный пункт 13-й армии. О том, что видел, Симонов доложил генерал-лейтенанту Василию Филипповичу Герасименко, который лишь накануне вступил в командование армией. «Хотя кругом и чувствовалась некоторая нервозность, но все-таки здесь не представляли себе всего, что происходит. Я настаивал на своем и, развернув карту, показал, где видел танки».

Бригадный комиссар посоветовал корреспондентам перекусить перед дорогой и ехать в Смоленск через Чериков. Туда еще с утра начал перебираться второй эшелон штаба.

Водитель уже крутил заводную ручку, и вдруг в роще совсем близко одна за другой стали рваться мины. В течение 15 минут били минометы. Потом обстрел прекратился. Из-под деревьев, ломая сучья, стали выезжать машины. «Мы сели в «пикап» и выехали по лесной тропинке на дорогу, шедшую в Чериков. Через некоторое время заметили, что «по отлогим склонам длинного холма, по гребню которого мы ехали, снизу вверх, перпендикулярно к нам, похожие на игрушечные, аккуратные, как на картинке, поднимались десятка полтора немецких танков».

«Пикап» полетел по косогорам, срезая углы. Всю ночь ехали до Черикова. Там решили ехать в Вязьму через Смоленск. Не доехав километров сорок до Смоленска, решили вернуться в Рос-лавль, т.к. дорога была забита возвращавшимися от Смоленска машинами, беженцами и скотом.

Дорога от Рославля в сторону Юхнова была совершенно мирная. Ничто не напоминало о войне. «Было тягостное ощущение от несоответствия между тем, что мы видели в последние дни, и этой мирной, ничего не подозревающей сельской тишиной.

Мы вдруг почувствовали и то, как мы устали за эти дни, и через эту усталость самое главное: почувствовали, произошло какое-то большое несчастье».

Остановились подождать пока остынет мотор. «Трошкин поставил нас у «пикапа» и несколько раз снял — усталых, небритых и, как мне тогда казалось, вдруг, всего за несколько дней, постаревших».

В Вязьму приехали, когда уже стемнело, разыскали типографию, в ней печаталась «Красноармейская правда». «Перекинувшись несколькими словами с дежурным, мы, усталые, повалились там же, в наборном цеху, на пол и проспали как убитые до шести утра…»

17 июля весь день готовили материал для фронтовой газеты и для «Известий». Вечером Симонов, Трошкин и Боровков двинулись в Москву. Ранним утром приехали и — прямо в редакцию «Известий». «Я оставил там статью, пообещав привезти еще одну, а Трошкин пошел проявлять пленки. Едва ли ошибусь, если скажу, что мы с ним, пожалуй, были первыми газетчиками, приехавшими с Западного фронта».

…Впереди была еще почти вся война. Симонов и Трошкин не раз еще встречались «на разных участках фронта, но таких совместных поездок, бок о бок в одной машине, о которых помнишь всю жизнь, потом уже не было», — вспоминал К.Симонов.

Фотолетопись героизма

За три года войны Павел Трошкин побывал в самых горячих точках, один раз был ранен, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 1-й степени. Он донес до нас героизм и трагизм войны, образ простого солдата, уставшего труженика войны. Он снимал битву за Москву под Ельней и под Можайском, битву за Сталинград, сражения на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева, Одессы, Севастополя, Крыма и Западной Украины.

Во время обороны Сталинграда снимал уличные бои. Рискуя жизнью, проявлял пленку в машине, а после мчался в корпункт, чтобы отправить негативы в Москву.

Павел Артемьевич Трошкин погиб под Ивано-Франковском в сентябре 1944 года по дороге ко Львову — от рук бандеровцев. «Проскочить не удалось — в машине что-то заело. Трошкин вылез из нее и отстреливался из автомата, лежа рядом с шоссе». Ему было всего 35 лет.

Симонов писал о Трошкине:

— Это был человек редкой душевной чистоты и мужества, и мне хочется вдобавок к уже высказанному моему собственному взгляду привести несколько отрывков из письма водителя нашей машины во время поездки под Ельню Михаила Панкова. Вот как выглядит Трошкин, увиденный глазами много ездившего с ним фронтового шофера: «Мне очень дорога память о Паше Трошкине, с которым я отъездил всю финскую войну и которого уважаю за умную храбрость, правильное отношение к окружающим и мастерство. Мне хочется поблагодарить Вас за несколько теплых слов о Павле и сказать, что их мало. Павел Трошкин мог быть показан Вами и пошире. Хороший солдат и товарищ, семьянин и художник (в своей сфере), далекий от нездоровой репортерской конкуренции, он частенько опережал фотосоплеменников и именно там, где было «жарко». Я не помню его усталым, измотанным, безразличным, а ведь приходилось часто и несладко. Не было случая, чтобы он забыл о шофере, садясь за солдатский котелок.

Паша Трошкин! Сестрорецк, Териоки, линия Маннергейма, Випури, Можайск, Вязьма, Черная Речка, Днепр, Соловьевская переправа. Ночевка в сарае в тылу у немцев, куда мы заехали ночью… Это он разыскал меня после тяжелого ранения в многочисленной массе раненых в бесчисленных санбатах и госпиталях. Эвакуировал самолетом в Москву. Передал в руки профессора, спасшего мне висевшую на волоске жизнь: после пяти дней без перевязки у меня началась газовая гангрена. Павлу я обязан жизнью. Давно это было, но это было, и память до могилы сохранит хорошее…»

В эти ноябрьские дни, когда в Могилеве проводятся памятные мероприятия по случаю дня рождения К. Симонова, вспомним теплым словом и П. Трошкина, который сделал уникальные кадры героической обороны Могилева.

Павел Трошкин родился в 1909 году в Симферополе, но вскоре семья переехала в Москву. В 1925-м году отец, типографский рабочий, привел его в типографию газеты «Известия». Юношу определили в цех цинкографии, потом — в виде поощрения — в фотоотдел. В 1936 году он стал специальным фотокорреспондентом.Павел Артемьевич воевал на трех войнах: 1939 — Хапхин-Гол, 1940 — Финская война, с 22 июня 1941 — Великая Отечественная. Только в его руках была не винтовка, а фотокамера, которая донесла до нас уникальные кадры. Он всегда был на передовой, там, где опаснее всего. Павел Трошкин родился в 1909 году в Симферополе, но вскоре семья переехала в Москву. В 1925-м году отец, типографский рабочий, привел его в типографию газеты «Известия». Юношу определили в цех цинкографии, потом — в виде поощрения — в фотоотдел. В 1936 году он стал специальным фотокорреспондентом.Павел Артемьевич воевал на трех войнах: 1939 — Хапхин-Гол, 1940 — Финская война, с 22 июня 1941 — Великая Отечественная. Только в его руках была не винтовка, а фотокамера, которая донесла до нас уникальные кадры. Он всегда был на передовой, там, где опаснее всего.

Симонов писал: «В моей памяти он сохранился человеком сильным, упрямым и до такой степени необузданным в своей работе, что с ним было опасно ездить… Остался в моей памяти облик, пожалуй, самого бесстрашного из всех наших фотокорреспондентов». |

Людмила ВОЛОДЬКО,

председатель «Русского культурно-просветительного общества»

Фото Павла ТРОШКИНА